Com a mão trêmula, Vanusa estende o braço e me mostra uma foto no seu celular. Na tela, aparece um jovem negro, sentado na escada, de olhos fechados. Não há qualquer expressão em seu rosto, e seu corpo pende para o lado esquerdo. Quando a foto foi tirada, Vanusa não sabia que seu filho estava morto.

O rapaz da foto se chama Nathanael Alves Mendes, tinha 17 anos e faleceu após ser alvejado por policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, em uma operação realizada no Morro do Mocotó. Quando fala o nome de seu filho, a voz de Vanusa falha e seus olhos parecem sem vida.

Era 27 de setembro de 2021.

A polícia chegou de forma ostensiva, e rapidamente cerca de 20 policiais fecharam as três principais vias de entrada da comunidade. Naquele dia, por falha de um dos olheiros do tráfico, a PM cercou o Morro do Mocotó sem que os fogos de artifício avisassem sobre a sua chegada. Se esgueirando nos becos do Moca, o batalhão de Choque chegou sem dificuldades à boca de fumo que tinha como alvo.

No local, dispararam nove tiros de fuzil. Destes, quatro atingiram Nathan. O laudo pericial aponta que dois dos disparos foram realizados “de cima para baixo”, o que indica que podem ter sido feitos já com a vítima no chão, de costas. Estes dois disparos foram omitidos em entrevista dada pela PM ao Jornal do Almoço (NSCTV), no dia seguinte à Operação, na qual a corporação afirmou que o jovem teria sido atingido na lateral do peito e no braço.

A morte de Nathan é justificada pela PM como legítima defesa, contrariando o testemunho de diversos moradores do Morro do Mocotó. À época, questionada pela reportagem do Portal Cotidiano UFSC sobre mandados de prisão ativos contra o jovem, a corporação respondeu apenas que ele possuía passagens policiais por envolvimento com o tráfico.

Dois anos após a morte do filho, Vanusa ainda guarda sua última foto no celular e, todos os dias, se lembra daquele momento. “Me ligaram falando que ele tinha tomado um tiro no pé. Eu cheguei correndo, e ele já estava jogado ali no chão. Eu comecei a chamar ele… ‘Nathan, acorda meu filho’. Me falaram que ele estava desmaiado, eu não tinha visto sangue.”

Vanusa achava que estava ali esperando o SAMU chegar para socorrer seu filho. Ao invés disso, viu o corpo de Nathan sendo arrastado por técnicos do IML, dentro de um saco preto, “como se fosse um cachorro morto”, como ela mesmo descreve.

Após o choque, quando tentava se aproximar do corpo, era impedida pelos policiais. Com uma arma apontada para sua cabeça e olhando para seu filho, ouvia dos policiais:

“Ele é um vagabundo, bandido, tinha que morrer mesmo. Sai daí também, sua vagabunda.”

Vanusa vivencia o luto diariamente e diz só continuar viva pelo amor por seus outros dois filhos e netos. Mas, desde a morte de Nathan, nunca mais foi feliz. Foram meses sem dormir – o que, até hoje, só consegue fazer com o auxílio de medicação.

“No começo, comecei a beber, pra ver se sentia um pouco de alegria. Era pior, chorava. Nunca vou superar, acordo e durmo pensando nele. Eu ando assim perdida. Sinto falta do sorriso, do abraço dele”.

Ao falar do filho, Vanusa chega a sorrir, brincando que sente falta até de brigar com ele. Porém, o sorriso logo desaparece, trazendo de volta o semblante de alguém com o coração em pedaços.

“Eu me arrependo, às vezes, do tanto que eu brigava com ele, mas era pro bem dele. Ao mesmo tempo, eu penso que eu deveria ter feito mais por ele, sabe?”, diz a mãe, que se culpa por não ter sido capaz de impedir o envolvimento do filho com o tráfico.

“Tentei tirar ele várias vezes. Ele era um guri bom, só que seguiu o caminho errado. Agora que ele ia ser pai, ele estava começando a mudar, tentando ouvir tudo que eu falei ”.

Quando anda pela comunidade com a camisa que fez em homenagem ao filho, Vanusa recebe, dos vizinhos, afeto. Mas, se cruza com a polícia, o tom muda para deboche. “Eles riem, falam ‘Ó, é a mãe do Nathan, o CPF cancelado’. Eu nem reajo, porque eu não consigo mais”.

Ao final da entrevista, Vanusa me questiona: “Será que algum dia haverá retorno sobre todas estas mortes?”.

Campo de guerra

Quando o Batalhão de Choque disparou aqueles nove tiros de fuzil, paralisou toda a comunidade. A poucos metros da escadaria onde Vanusa olhava para o corpo de Nathan, crianças e adolescentes, junto a seus professores, sentiam pânico – dentro de um prédio de dois andares no centro do Morro do Mocotó, funcionários atendiam ligações de dezenas de pais desesperados, ao mesmo tempo em que colocavam seus corpos sobre as crianças, como escudos.

A Associação de Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó, a ACAM, é uma organização não governamental (ONG) que atende 160 crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, no contraturno escolar. Fundada há 40 anos, a instituição oferece oficinas de música, percussão, dança, teatro, informática, desenho e práticas esportivas.

Naquele dia, todas as atividades foram interrompidas após o som do primeiro disparo. Sem o aviso dos olheiros, a ACAM só soube que a PM estava no Morro quando as balas disparadas pelos fuzis já atingiam seus alvos – além de Nathan, um homem de 27 anos também foi atingido.

Os fogos de artifício, utilizados como forma de comunicação do tráfico para avisar que a polícia chegou à comunidade, se tornaram também um aviso para os educadores da instituição, que precisam estar sempre atentos aos disparos ao seu redor.

“Se for muito próximo, a gente manda as crianças se abaixarem, todas ficam deitadas no chão. Se a gente percebe que está na proximidade, mas não tão perto, a gente segura as crianças aqui dentro”, explica Camila (nome fictício), funcionária da ACAM.

A situação fica mais complicada quando as crianças estão em atividades externas, fora do prédio principal. A estrutura da ACAM ocupa um conjunto de prédios na comunidade, o que faz com que pequenos grupos de crianças, acompanhadas sempre por um responsável, circulem pelos becos do Mocotó.

“Se as crianças estão na parte externa - por exemplo, lá embaixo, no campinho, - algum funcionário vai ao encontro do educador, e aí a gente sobe em grupos, conversando, segurando as crianças pela mão. Se são grupos dos pequenos, têm crianças que choram com medo, não querem subir. A gente se divide e vem caminhando em dois, três educadores, até o refeitório.”

Porém, naquele dia, o fim dos disparos não significou o fim da violência. Três funcionários da Delegacia de Homicídios da Capital (DH), vinculada à Polícia Civil, invadiram o prédio da instituição sem nenhum tipo de mandado judicial ou autorização de funcionários da ACAM.

Segundo testemunhas, o motivo da invasão foi um vídeo, gravado por uma funcionária da instituição, que registrava a tentativa de negociação dos líderes da comunidade com a polícia, que impedia Vanusa de chegar até seu filho. Os agentes da DH obrigaram a funcionária, sob ameaça de prisão, a apagar a filmagem.

“A mãe do Nathan não podia ir até onde estava o corpo do filho, né? Ela chorava muito, e isso mexeu muito com todos. Marcou todo mundo que estava naquele momento, ter visto o desespero de uma mãe sabendo que o corpo do filho está no chão, e não poder ir até ele. A gente tentou filmar pra poder compartilhar, pra poder tá mostrando principalmente a ação do Padre Vilson naquele momento. Muito mais do que a ação deles, a deles a gente já tá acostumado”, relembra uma funcionária.

Questionada, a Polícia Civil nega a invasão. "A Delegacia de Homicídios esteve no local após o confronto para investigar o que aconteceu e fazer diligências. Mas não entraram na instituição e nem apagaram imagens", afirma Ênio de Oliveira Mattos, delegado titular da Delegacia de Homicídios da Capital.

O episódio de pânico, infelizmente, não é exceção. Apesar de uniformizados e portando crachás de identificação, diversos funcionários relatam serem desrespeitados por policiais, que são agressivos durante as abordagens, chegando até a prenderem alguns deles dentro do prédio. Com medo, muitos educadores acabam interrompendo seu trabalho na instituição.

“Por ser um território que oferece esses desconfortos, a gente tem dificuldade de manter a equipe aqui. Muitas pessoas saem adoecidas, com crises de ansiedade. Pela questão da polícia, de tiroteio, da dificuldade mesmo de lidar com o dia a dia das crianças”, relata Camila.

Tratar das consequências da violência policial acaba se tornando, também, uma função da organização, que busca auxiliar os alunos por meio de rodas de conversa e acolhimento, contando com uma equipe interdisciplinar formada por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos.

O trabalho terapêutico promovido pela instituição muitas vezes se expande para a família, igualmente inserida em um contexto que põe em xeque direitos básicos, como o de ir e vir.

“Eu tenho relato de mães cujo filho, ao ser abordado de forma violenta e apanhar da polícia, passa a não ter mais nem coragem de levar o lixo na rua, porque tem medo que a polícia chegue e aborde ele novamente. Eu tenho relato de criança de seis anos abordada quando está retornando pro colégio, e os policiais pedirem pra olhar a mochila”, pontua Camila.

Vivendo no centro do conflito, a ACAM busca se manter neutra diante das violências que assolam o território. Na tarde do dia 27, Capoeira (42), o olheiro do tráfico que não avisou sobre a chegada do Batalhão de Choque, foi assassinado.

Camila compreende tanto as causas estruturais que levam diversos menores ao tráfico, como a função que a polícia militar precisa cumprir na sociedade. Mas basta observar os olhos nervosos da funcionária para perceber a dimensão do seu temor diante daqueles que deveriam proteger a comunidade.

“A forma de atuação deles é violenta e eles teimam que não. Eu tenho medo”.

Olhos que nada vêem

Dentre os 20 policiais que ocuparam o Mocotó durante a operação que vitimou Nathan, apenas um portava câmera em sua farda e ficou posicionado na rua Silva Jardim, no pé da comunidade, como olheiro da equipe. Longe do suposto tiroteio, nada viu, e nada filmou.

As câmeras corporais acopladas aos coletes foram introduzidas na polícia militar em 2019, ao custo de R$ 3 milhões. O estado de Santa Catarina foi pioneiro na utilização da ferramenta. Oficialmente, as 2.245 câmeras adquiridas pelo governo seriam suficientes para contemplar 50% dos policiais de cada turno operacional – assim, um em cada dois policiais deveria utilizar o equipamento.

Sua função, de acordo com a própria corporação, era aumentar a transparência e fiscalização das ações policiais e do uso da força, além de proteger os policiais de falsas acusações. Para a Polícia Militar, o uso das câmeras corporais poderiam dissuadir os policiais a fazer o uso de força desnecessária, tendo ciência de que suas ações estão sendo gravadas.

O acionamento das câmeras corporais ocorre de maneira automática quando a guarnição inicia seu deslocamento até o local da ocorrência, recebida pelo 190, gravando, assim, toda a ação. Porém, a maior parte dos supostos conflitos que vitimam jovens ocorrem nos chamados “patrulhamentos de rotina”, incursões feitas cotidianamente pela Polícia Militar nas comunidades, sem a existência de um chamado específico.

Sem que a ocorrência seja gerada pela Central, não há acionamento automático das câmeras corporais. No dia a dia da polícia, fica a critério de cada policial ligar ou não o equipamento, no momento em que ele mesmo julgar adequado – antes, durante ou depois do conflito. Para o tenente-coronel Serafin, esse método é efetivo.

“O protocolo já foi criado dessa forma: tendo ameaça letal contra a vida do policial, ele primeiro reage e depois aciona as câmeras. Nós temos imagens de quase todos os confrontos, ainda que posteriores. Não tem nada de equívoco nisso, nada disso está fora do protocolo.”

Não por acaso, o equipamento fiscalizador acaba se mostrando inútil quando precisa ser usado para provar que não houve abuso de poder nas alegadas ações decorrentes de legítima defesa, pois seu funcionamento está atrelado a uma escolha de cada policial. Mesmo quando o acionamento das câmeras ocorre automaticamente, elas podem ser desativadas, pois possuem um botão de liga/desliga que mantém o poder na mão do agente.

Quando utilizadas, as câmeras corporais geram imagens que só podem ser acessadas por instituições de segurança pública, como a Polícia Militar e a Polícia Civil – responsável pelos inquéritos policiais, processos que investigam a atuação dos agentes em Operações onde ocorrem confrontos.

Quando é instaurado um inquérito policial para apurar as mortes, a Polícia Civil pode solicitar as gravações das câmeras corporais como uma prova de que os policiais agiram dentro da lei. Ao fim da investigação, a Polícia Civil encaminha a sua conclusão ao Ministério Público, que analisa o caso e pode solicitar novas provas. Cabe à promotoria do MP estadual denunciar ou não os policiais, coibindo novos abusos.

Ou seja, como destaca a pesquisadora Flávia Medeiros, professora no departamento de antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), apesar de serem os agentes centrais na produção destas mortes, a Polícia Militar é apenas uma das diversas instituições de segurança pública responsáveis pelas vidas perdidas em ações policiais.

Para garantir maior imparcialidade dos julgamentos, policiais que cometem crimes contra civis em atividades de segurança pública são julgados pela justiça comum, e não na Militar – responsável por punir crimes funcionais relacionados à hierarquia militar. Isso porque, como reforçam diversas organizações de direitos humanos, a Justiça Militar no Brasil não oferece condições para atender às demandas de responsabilização de militares por crimes cometidos contra civis.

Na prática, na justiça comum, também reina a impunidade. Durante a pandemia de covid 19, uma reportagem do Portal Catarinas revelou que, de todos os casos de mortes de civis em confrontos com a Polícia Militar na capital catarinense ocorridos entre 2016 e 2020, apenas 7% foram denunciados à Justiça pelo Ministério Público.

“A PM tem seu papel, mas a sua função e a sua responsabilidade também estão vinculadas às funções de outros órgãos, incluindo a Polícia Civil, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o executivo, o próprio governo – além da própria ideologia de matabilidade”, explica Flávia Medeiros.

Em seus trabalhos, Flávia investiga a “ideologia de matabilidade”, que, como ela descreve, permeia a sociedade definindo quem pode matar e quem pode ser morto. A pesquisadora pontua que a polícia, que age como a “mão armada” do Estado, exerce um monopólio do uso legítimo da força: o poder de produzir mortes legítimas, que serão aceitas pela sociedade.

Essa ideologia é perpassada por outras questões históricas no Brasil, como o racismo – em 2022, 83% das vítimas de ações policiais eram negras. Em Florianópolis, não é diferente.

Para a pesquisadora, essa realidade é fruto do encontro do poder de Estado de produzir mortes, com a legitimação da morte de algumas populações.

“Existem vidas que são potencialmente matáveis. Certos corpos em certos territórios, são pessoas cuja a morte já é legitimada, a priori.”

A chamada necropolítica atinge, prioritariamente, homens negros em favelas e periferias – locais marginalizados pelo poder público e inseridos no mercado ostensivo de drogas, o que, por consequência, justificaria a presença ostensiva das forças de segurança. Seja nas periferias de Salvador, Rio de Janeiro ou Florianópolis, a morte destes jovens negros é fruto da soma da legitimidade de matar, conferida socialmente a agentes públicos, com o desejo de morte dirigido a certos grupos sociais específicos, em territórios onde Estado e políticas públicas eficazes são, quase sempre, ausentes.

Complementa esta equação a omissão de outros agentes responsáveis por investigar e fiscalizar a ação da Polícia Militar. “A polícia civil corrobora essa produção de morte por meio de investigações frágeis que não permitem de fato elucidar as circunstâncias de cada caso. E [também o] Ministério Público, que teria obrigação de investigar essas atuações, inclusive como órgão fiscalizador das agências de segurança”.

Falta um

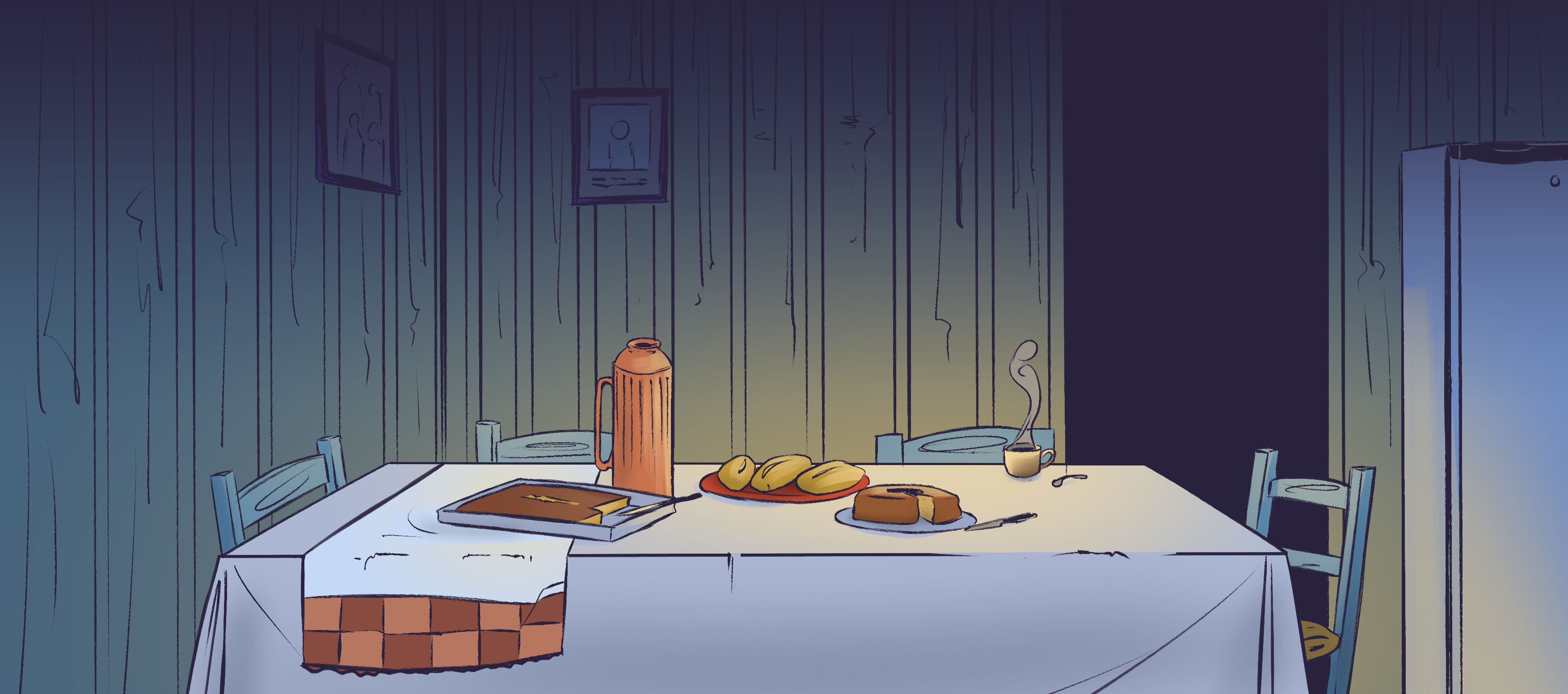

Shilaver era filho, neto, irmão, sobrinho, primo, e um amigo amado na comunidade onde cresceu. Dentro de casa, esse amor era demonstrado durante as refeições. A comida sempre foi um símbolo de afeto para toda a família, que se organizava coletivamente para preparar sua alimentação, pois o jovem, paciente renal, tinha uma dieta muito regrada.

Todos os dias, o amor era servido à mesa, do café da manhã ao jantar. Ou melhor, mesas, no plural. Se, de manhã, ia para a sua avó, no almoço, corria para a prima. O jovem negro cresceu assim, andando pelos becos e vielas do Mocotó, sabendo que sempre teria um lugar reservado para ele.

Shilaver Lopes dos Santos faleceu aos 22 anos, sob custódia do Estado, em 30 de novembro de 2019, três meses após ser baleado pela Polícia Militar de Santa Catarina, em uma operação realizada no Morro do Mocotó. Um dos cinco tiros que o atingiram perfurou seu rim, e Shila sangrou por mais de uma hora aguardando socorro médico. No hospital, foi algemado, impedido de ver sua família, passou por seis cirurgias de alto risco, mas não resistiu.

Os familiares afirmam que a causa da morte foi uma bactéria somada à quantidade de pólvora que ficou em seu corpo. Quando Shilaver se foi, após ter morte cerebral confirmada pelos médicos, o corpo deixado na maca do hospital estava desnutrido. Shila morreu com fome – e, até hoje, seu lugar nas mesas do Mocotó permanece vazio.

“Sempre falta um. Sempre vai estar faltando alguém na tua mesa. Tu está esperando alguém, sabe? Porque a gente já sabia, ‘daqui a pouco ele está aqui, ele vai vir da hemodiálise e vai passar aqui, porque ele precisa tomar um café e descansar’”, relembra um familiar.

Foi em 12 de setembro de 2019.

Quando escuta os tiros, Denise (nome fictício) estremece. Com o coração apertado, corre para o telefone. Liga para todos os parentes, sempre fazendo a mesma pergunta: “Shila tá aí?” Quando o encontra, já é tarde demais.

“Ele estava indo almoçar na irmã. Infelizmente, no meio do beco, ele ficou”.

Quando chegou ao local do ocorrido, Denise, assim como os pais de Shila, foram impedidos de se aproximar do jovem. O clima entre comunidade e os policiais era de tensão, após moradores constatarem que as câmeras corporais da PM foram ligadas somente após o jovem ser baleado. Em poucos minutos, tropas do BOPE e do Choque chegaram ao Mocotó para dispersar a multidão – utilizando bombas de efeito moral e balas de borracha.

Quatro pessoas foram atingidas pelos disparos – entre elas, familiares de Shilaver. Em entrevista ao Cotidiano UFSC, duas mulheres relataram que foram agredidas por policiais ao tentar se aproximar do pai de Shilaver, que estava passando mal por não conseguir socorrer o filho.

“A gente desceu com um copo de água para o nosso tio, então ela tomou um soco do policial. O outro, que estava atrás, atirou no joelho dela. Eu fui colocada na parede, fiquei paralisada”, relata a testemunha.

Além dos adultos, o trauma da violência policial na comunidade atinge também as crianças. Um primo mais novo de Shilaver, de apenas 5 anos, perdeu a voz de tanto gritar de medo – semanas depois, exames constataram um tumor benigno na garganta. Segundo a família, na opinião do médico que o atendeu, a anomalia pode ter sido causada pelo episódio traumático.

Três anos antes da sua morte, quando tinha 19 anos, Shilaver foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas. Durante os dois meses em que ficou detido, só teve acesso à medicação que precisava porque sua família continuou a comprar os medicamentos.

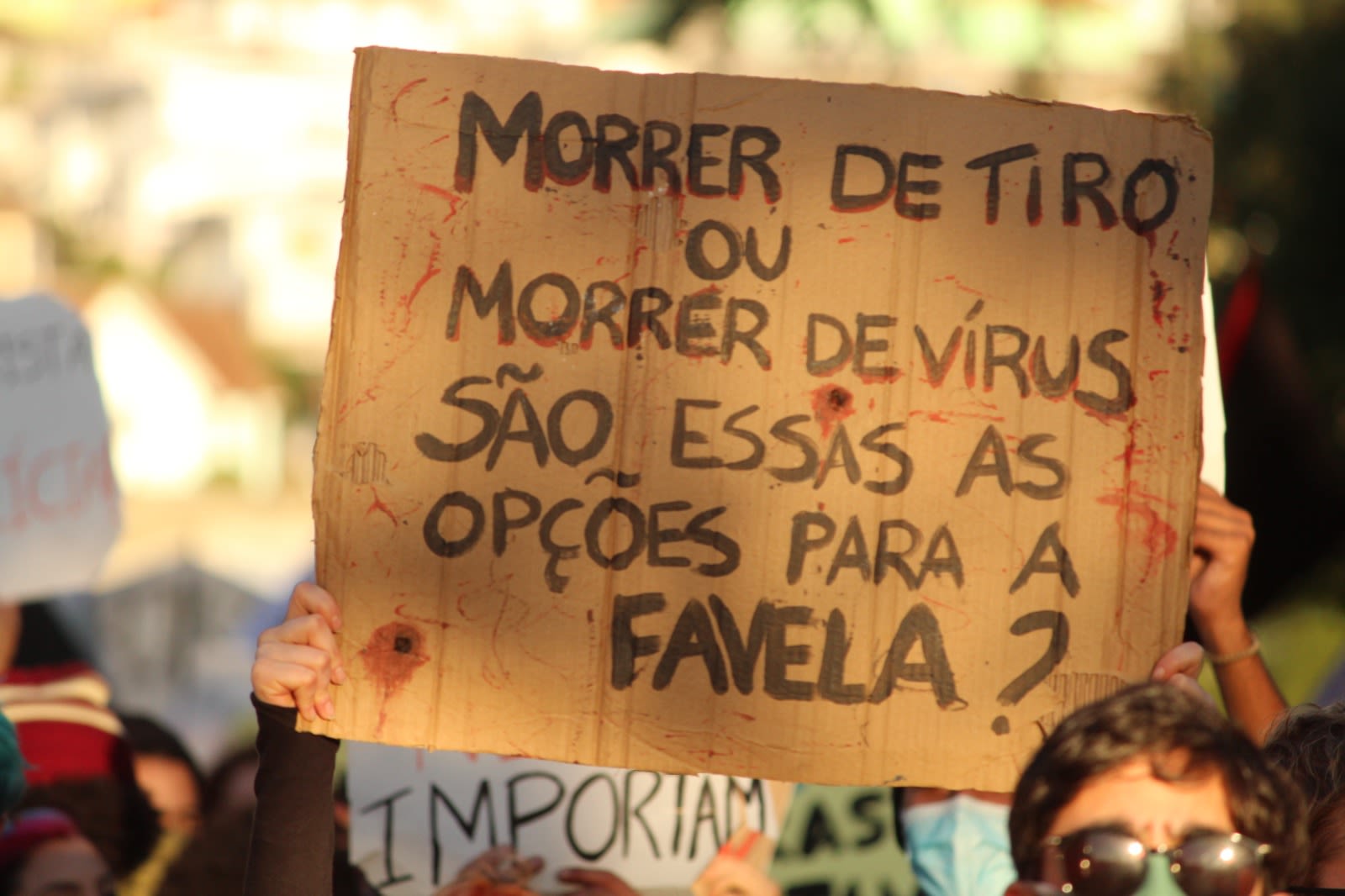

Duas semanas após a Operação que baleou Shilaver e outro jovem da comunidade, cerca de 200 moradores se reuniram no topo do Mocotó, próximo à igreja evangélica na Servidão Dois, para protestar contra a violência policial. A resposta recebida pela comunidade foi o silêncio.

Cerca de 20 policiais militares estavam presentes, a maioria sem identificação na farda – obrigatória por lei. Portando cacetetes, revólveres e fuzis, formaram um paredão humano que se manteve ali por três horas. A tensão só foi acalmada com a chegada de um vereador e um grupo de advogados comunitários que conseguiu dialogar com o Tenente Arantes, responsável pelo grupo de policiais que estava no local. Na época, o episódio só foi coberto pelo Cotidiano UFSC.

Protesto em setembro de 2019, no Morro do Mocotó. Foto: Rodrigo Barbosa

Protesto em setembro de 2019, no Morro do Mocotó. Foto: Rodrigo Barbosa

Protesto em setembro de 2019, no Morro do Mocotó. Foto: Rodrigo Barbosa

Protesto em setembro de 2019, no Morro do Mocotó. Foto: Rodrigo Barbosa

Protesto em setembro de 2019, no Morro do Mocotó. Foto: Rodrigo Barbosa

Protesto em setembro de 2019, no Morro do Mocotó. Foto: Rodrigo Barbosa

As violências sofridas pela família de Shilaver não acabaram no dia em que quatro integrantes foram feridos pela PM, nem tampouco depois de sua morte. Todos os 79 dias no hospital foram de conflito. A violência vinha dos funcionários de diversos setores: enfermeiros, médicos, assistentes sociais, agentes penais e seguranças.

A família, impedida pelo Departamento de Administração Prisional (DEAP) de visitar Shilaver, foi posteriormente acusada de abandoná-lo no hospital. Eram necessárias diversas ligações e discussões para poder ter atualizações sobre o estado de saúde de Shila – que muitas vezes foi levado para a UTI sem que a família fosse informada.

No dia de sua morte, mesmo com autorização médica para visita familiar fora do horário previsto, para que pudessem se despedir, os familiares foram barrados por vigilantes do hospital. Na preparação para o velório, a violência do Estado se fez presente novamente – a família precisou ficar horas aguardando a liberação do corpo, que só poderia ser feita pela Polícia Militar.

A dor da saudade e do trauma são carregados até hoje. Toda vez que escuta fogos de artifício – utilizados pelo tráfico para avisar que a PM chegou no morro – Denise paralisa. O som se confunde com tiros, trazendo de volta a dor da perda, que logo se transforma em preocupação: “Tem alguém meu na rua?”

Mesmo após quatro anos, a família teve pouca resposta do Estado sobre as investigações acerca da legalidade da ação dos policiais que balearam Shilaver. O relatório do delegado de Polícia Civil diz não haver indícios suficientes da prática de crime militar. O Ministério Público denunciou a vítima, Shilaver, e não indiciou os policiais, pois estes “agiram para repelir injusta agressão.”

Em 21 de dezembro de 2019, menos de um mês após sua morte, o caso teve baixa definitiva, sendo arquivado. Quatro anos depois daquele 12 de setembro, todos os dias, na hora do café, ainda há um lugar vazio na mesa.